|

|

| ���Ђɂ�������ݔ��m�����҂ւ̎x���ɂ��� |

|

| �����@�~ |

�i��Ёj���V�X�e������u�t�c |

�i�������@2022�N1�����j |

|

|

| |

|

|

�P�D�͂��߂�

�@���̃T�X�e�B�i�r���e�B�́A���i�A�H���A�ێ��Ǘ��A�����ɂ���Đ��藧���Ă��܂��B

�@����́A���̂����̍H���ɂ��čl���Ă݂܂��B�������H���́A���̓��̃v���t�F�b�V���i���ł�����ݔ��m���S���Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B

�@�ł́A���ݔ��m�Ƃ͉��҂ł��傤���B

�@���@��29���ł́A�w���H���Ǝ҂́A���H�����s���Ƃ��́A��������ݔ��m�Ɏ��n�Ɋē����A���͂��̎��i��L������H���Ǝ҂�������n�Ɋē��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�x�Ƃ���܂��B�X�Ɂw���H���Ǝ҂́A�c�Ə����Ƃɏ��ݔ��m��u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�x�Ƃ�����܂��B

�@���ݔ��m�́A���H���Ɍg���҂ɂƂ��āA�K�{�̎��i�ɂȂ�܂��B

�@����ł́A���ݔ��m�ɂȂ�ɂ͂ǂ�������悢�ł��傤���B

�@���ݔ��m�͍��Ǝ��i�ł���A�@���Ǝ����ɍ��i����A���ݔ��m�u�K���C������A�̂ǂ��炩�ɂȂ�܂��B

�@�@�̎����́A���@��43���Ɋ�Â����Ǝ����ł��B���̎����̍��i�҂ɂ́A�Ə��t�\���̎葱���s�����Ƃɂ���č��y��ʑ�b����u���ݔ��m�Ə�v����t����܂��B�ߋ�10�N�Ԃ̏��ݔ��m�����̏�����ƁA���i�ґ�����2754�l�A�N���ς�275�l�A���i����33���Ɠ�ւ̎����ł��B

�@�A�̏��ݔ��m�u�K�́A�i�����j���{����������Z���^�[�ɂ���čs���Ă��܂��B�i�ڂ����͓����c�̃z�[���y�[�W���������������B�j�A�̍u�K�̎�u���i�́A1������2���ǍH���{�H�Ǘ��Z�m�̎��i��L����҂ƂȂ��Ă���A�ǍH���{�H�Ǘ��Z�m�̎��i���擾����ɂ͍��Ǝ����ɍ��i���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�@�A�ǂ�����A���Ǝ����ɍ��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ň�ؓ�ł͂����܂���B��������Ƃ������O�̎��������K�v�ƂȂ�܂��B

�@����A���Ԃł͐l��s�����[���Ȗ��ƂȂ��Ă���A���Ќڋq�̏��H���Ǝ҂�����A�������ɘR�ꂸ�l��s���̐����悭�����܂��B�܂��Ă�L���i�҂̍���ɔ����l��s���̐��͔N�X��������ł��B�L���i�ҕs���ł̔p�Ƃ̘b�����ɂ���悤�ɂȂ�܂����B

�@2015�N3�����̃f�[�^�ł́A�S���̏��ݔ��m�̂����A60�Έȏオ��߂銄����61.1���A����35�Ζ����͂킸����1���ł����P�j�B�L���i�ҕs���͗R�X�������ł��B

�@���̂悤�ȏ��ŁA���Ђł́A�����S�N�i1992�N�j�ȗ��A��30�N�Ԃɓn��A�ڋq�̏��H���Ǝ҂ɑ��A�u���ݔ��m�u���v�Ɩ��ł��āA�@�̏��ݔ��m�̍��Ǝ����ɂ�鎑�i�擾�̎x�����s���Ă��܂����B

�@�ȉ��A���̊T�v�ɂ��ďЉ�܂��B |

| |

|

|

|

�Q�D�x�����e

�@ ���N���ݔ��m�����́A7���̏�{�ɍs���܂��B���Ђł́A�������O�̂P�`�Q�����O��5�`6���ɁA�S�����J���Łu���ݔ��m�u���v�Ɩ��ł����u�K����J�Â��Ă��܂��B�A���A��N�̓R���i�ЂŒ��~�A���N�͊J�Éӏ����i���Ă̊J�ÂƂȂ�܂����B

�@���ɂ́A��u����]����ߌ��̍H���Ǝ҂ɎQ�W���Ă��炢�A2���Ԋʋl�߂ŕ����Ă��炢�܂��B�u�t�̓n�E�X�e�b�N���O�ŗp�ӂ��Ă��܂��B

�@�u�t�p�̏����i�́A�}�C�N�A�z���C�g�{�[�h�A���E�ԁE��3�F�̃{�[�h�y���B�ߌ�̖��C��Ƀ}�C�N�͕K�{�ɂȂ�܂��B�z���C�g�{�[�h�͏o�����2�ʗp�ӂ��A���݂Ɏg���悤�ɂ��܂��B��u�҂��m�[�g�ւ̎ʂ��R���h���Ӗ�������܂��B

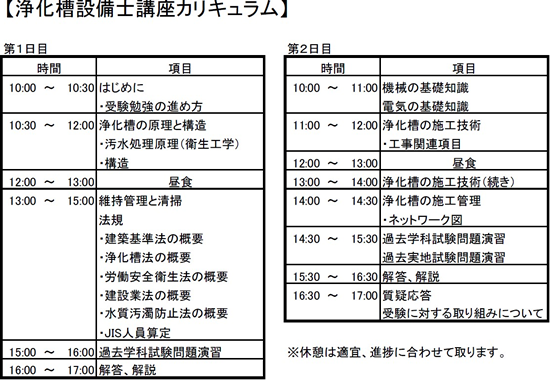

�@�J���L�������̗���i�}-1�j�Ɏ����܂��B���Ԕz����J�n/�I�����ԓ��͉�ꖈ�̎���ɍ��킹�ĕύX���Ă��܂��B��u�҂̊F����͌��������Ă��邱�Ƃ������̂ŁA�u�K�̋����Ōg�ѓd�b�̎��Ԃ����悤�ɂ��Ă��܂��B�������A�u�K���̓}�i�[���[�h�����肢���Ă��܂��B

|

| �}-1�@�J���L�������� |

�@�u�K���e�́A�@�B�H�w�E�q���H�w���A���������@���A�{�H�Ǘ��@�A�@�K�Ƒ���ɓn��܂��B��u�҂͎{�H�Ǘ��@�ɂ��Ă͓���݂�����̂ŕ����Ղ��ł��傤���A���������@�ɂ��ẮA�قƂ�ǂ̕������߂Ăł��舫��ꓬ���Ă��܂��܂��B

�@�X�ɖ@�K�Ƃ��Ȃ�A���@�A���Ɩ@�A���������@�A�J�����S�q���@���X����A�҂�Y�܂��܂��B

�@�����ŁA�����͉��������@�Ɩ@�K���u�K���܂��B�C�͂̂��鏉���ɓ�ւ��z���A�����͎{�H�Ǘ��@�Ń��X�g�X�p�[�g�ƌ������J���L�������\���ł��B�u�K���Ԃ������Ă��܂��̂ŁA���e���i���Ă̍u�K�ɂȂ�܂��B

�@���������@�ɂ��ẮA�u�t�͂Ȃ�ׂ��}��|�C���g�ɂȂ郏�[�h���z���C�g�{�[�h�ɏ����Ȃ��������܂��B�e�L�X�g��ǂ�ł��邾���ł́A��u�҂̏W���͂������܂���B��u�҂ɂƂ��Ă͊O����Řb����Ă���悤�Ȋ��o�ɂȂ�A�S�����������Ă���̂�������Ȃ���ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B�}�╶����`���ċ������������ƂŁA�W���͂��ꂸ�L���ɂ��c��܂��̂ŁA�u�t�̘r�̌������ɂȂ�܂��B

�@�u�K�ł́A���ۂ̎������ӎ����ĉߋ������������Ԃ�݂��Ă��܂��B���Ђō쐬�������K���̑��ɁA�i�����j���{����������Z���^�[�̃z�[���y�[�W�Ō��J����Ă���ߋ����̈ꕔ���g�p���Ă��܂��B

�@���Ǝ����S�Ăɋ��ʂ��邱�Ƃł����A�ߋ������������Ƃ͍��i�ւ̕K�{�����ł��B

�@�ǎ҂���x�A�ߋ����ɒ��킵�Ă݂Ă͂������ł��傤���B60�_�i50�⒆30��j�����i���C���ł��B

�@���J����Ă���ߋ����́A�w�Ȏ������Ǝ��n������肪����܂��B�w�Ȏ������͐��������J����Ă��܂����A���n�������͐��������J����Ă��܂���B�����ŁA�u�K�̒��Ŗ͔͉�������Ă��܂��B

�@�w�Ȏ�������4���̐������݂̂����J����Ă���̂ŁA�u�K�̒��ŁA�Ȃ����̑I�����������Ȃ̂���������Ă��܂��B

�@�u�K��Ɏg�p����e�L�X�g�͓��Ђ��Ǝ��ō쐬�������̂��g�p���Ă��܂��i�}-2�j�B���ݔ��m�Ƃ��Ēm���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������܂Ƃ߂Ă��܂��B���̃e�L�X�g�́A���Ђ̐V���Ј��p�̃e�L�X�g�Ƃ��Ă��g�p���Ă��܂��B

�@�Ȃ��A�@�K���͉���������x�ɉ������Ă��܂��B�d�v�ӏ��̔����łł��̂ŁA�����̂�����Ƃ��������쐬���̎��ɁA��������ɂ��g�p���Ă��܂��B

|

| �}-2�@�e�L�X�g�\�� |

|

| |

|

|

|

�R�D������

�@���ݔ��m�����́A2���Ԃ̍u�K�����ō��i�ł���قNJȒP�Ȏ����ł͂���܂���B�u�K�Ŋw���Ƃ����������܂ŌJ��Ԃ��w�K���鎖�����i�ւ̓��ƂȂ�܂��B

�@��u�҂̊F����ɂ́A���̂悤�ɓ`���Ă��܂��B

�@���̍u�K���ʂ��āA��l�ł������̏��ݔ��m�̒a���A�܂��A���ƊE�̔��W�̈ꏕ�ɂȂ�K���ł��B |

| |

|

|

���p����

�P�j�S��A�j���[�X�@2017�N4���@No.154 |

|

| �i�i���n�E�X�e�b�N�@�J���v���j |

| |

| |

|

|