|

|

| ���̕�C�H���ɂ�������S�E�q���ɂ��� |

|

| �����@�q�� |

�i��Ёj���V�X�e������u�t�c |

�i�������@2021�N5�����j |

|

|

| |

|

|

�P�D�͂��߂�

�@�����̏��ݒu��͕���30�N�x��755����ł���B���̒��Őݒu���Ă���40�N�ȏ�o�߂��Ă�����͐��v�Ŗ�100�����A11�������̌��ʂ���A�ό`�A�R���������Ă��鎖�Ⴊ6000������ƕ���Ă��� 1�j�B�ߘa���N6��19���̉������@�ł́A��������P�Ə��͓s���{���m�������p���̑��������̕ۑS�y�ь��O�q����K�v�ȑ[�u���Ƃ�悤�����܂��͎w�������邱�ƂƂȂ��Ă���A����A�V�����������̕�C�H�������͑������Ă������Ƃ��\�z�����B

�@��C�H���ɂ������ẮA�W�@�K�̋K��ɏ]�����S�ݔ��A���ݕ��@�ޓ��̐������s���A�J���ЊQ�̖h�~�ɏ\�����ӂ������S�E�q���Ǘ����s���K�v������B

�@�{�e�ł́A���̕�C�H���ɂ����āA���ӂ��ׂ����S��i�_�f���R����E�L�@�n�ܑ�E���o��j�ƁA�q����i�����Ǘ\�h��j�ɂ��ďq�ׂ�B |

| |

|

|

|

�Q�D���S�Ǘ�

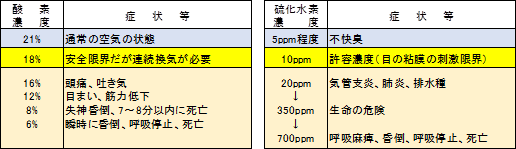

�i1�j�_�f���R���� 2�j

�@�����ł̍�Ɗ��́A�_�f�Z�x��18���ȏ�A���������Z�x��10ppm�ȉ���ێ�����K�v������i�}-1�j�B�ʏ�͑�����ƑO�ɐ��������|���s�����߁A�_�f���R���̌��������i�����E���D���j�͏�������Ă��邪�A���̂悤�ȏꍇ�ł��v����ɂ��_�f�Z�x�A���������Z�x�𑪒肵�A���l���m�F�̏��Ƃ��J�n����K�v������B

|

| �}-1�@�_�f�E�������f�Z�x�ƏǏ� |

| �@ |

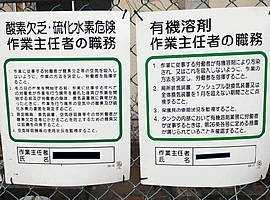

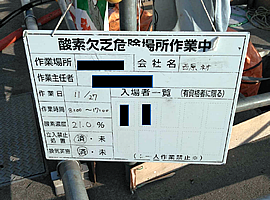

������Ƃ̂��錻��ł́A�L���i�ҁu�_�f���R��Ǝ�C�ҋZ�\�u�K�܂��́A�_�f���R�E�������f�댯��Ǝ�C�ҋZ�\�u�K���C��������Ǝ�C�ҁv��I�C���A��Ǝ�C�҂̎����ƐE�����f������i�ʐ^-1�j�B |

| �A |

�]�����̂�h�~���邽�߁A�J�����͒Z�ǃp�C�v����p���ė{������i�ʐ^-2�j�B |

| �B |

�����@�ő����ɊO�C��������������i�ʐ^-2�j�B�܂��́A���C�}�X�N�ɂ���Ǝ҂֊O�C����������B |

| �C |

��Ǝ�C�҂͍�ƑO�A��Ƌx�e��ɑ����̎_�f�Z�x�A���������Z�x�̐��l�𑪒肵�A�L�^���s���i�ʐ^-3�A�ʐ^-4�j�B |

| �D |

�����͑���탁�[�J�[����������p�x�ōZ�����s���B |

|

|

| �ʐ^-1�@�u��Ǝ�C�҂̐E���v�̌f�� |

�ʐ^-2�@�J���{������ё������C�� |

|

|

| �ʐ^-3�@�����_�f�Z�x�v���� |

�ʐ^-4�@��ƎҁA���茋�ʂ̌f�� |

�i2�j�L�@�n�ܑ� 3�j

�@��C��ƂŎg�p�����A�Z�g���A�g���G���A���^�m�[�����̗L�@�n�܂͑�2��L�@�n�܂Ƃ��ċK�肳��Ă���B���̂��߁A�L�@�n�ܒ��ŗ\�h�K���Ɋ�Â����ŏǂ̖h�~���u��A���h�@���W�@�K�Ɋ�Â��ЁE�����ɑ���K�@�Ȉ��S����u����K�v������B

�@�܂��A�X�`�����́AFRP�̕�ނł���s�O�a�|���G�X�e��������40�`50���܂܂�Ă��邪�AIARC�i���ۂ����@�ցj�̔������ނł́u2B:���̕����͐l�ɑ��Ă����炭�����������\��������v�ƕ��ނ���Ă���B����26�N�̌����J���Ȃ̊W�@�߂̉��� 4�j�ŁA���艻�w�����̑�2�ޕ����i���ʗL�@�n�ܓ��j�Ɉʒu�Â����A�K�����e����2��L�@�n�܂ƈقȂ��Ă���̂ŗ��ӂ��K�v�ł���B

| �@ |

�L�@�n�܂��g�p�����Ƃł́A�L���i�ҁu�L�@�n�܍�Ǝ�C�ҁv��I�C���A��Ǝ�C�҂̎����ƐE�����f������i�ʐ^-1�j�B |

| �A |

�s�O�a�|���G�X�e�����������ʈȏ㈵�����Ə��́A�u�L�@�n�܍�Ǝ�C�ҁv�u�K�I���҂̒�������艻�w������Ǝ�C�҂�I�C���A��ƋL�^�A���ꌒ�N�f�f�̎��{�����s���B |

| �B |

������Ƃɍۂ��L�@�n�܃K�X���ؗ����Ȃ��悤�A�����@�ő����ɊO�C������B |

| �C |

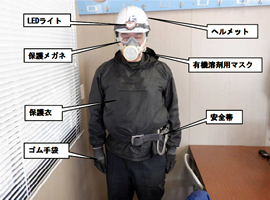

�L�@�n�܂̋z���A�o��z����h�����߁A�ی��i�ی상�K�l�A�S����܁A�L�ŃK�X�p�h�Ń}�X�N�܂��͑��C�}�X�N�j��g�ɒ�����i�ʐ^-5�A�ʐ^-6�j�B |

| �D |

FRP�}�b�g�Ɏ������ܐN�����ƂȂǂ͋ɗ͕��ʂ��̂悢���O�ōs���B |

| �E |

�i�����͍�Əꏊ�A�ޗ��ۑ��ꏊ���痣�ꂽ���ɐ݂���ƂƂ��ɁA�����A���Ί���������B |

|

|

| �ʐ^-5�@�L�@�K�X�p�}�X�N�E�z���� |

�ʐ^-6�@�L�@�n�܍�Ƒ��� |

�i3�j���o��

�@FRP�̐ؒf��ϑw�O�ɐڒ��ʂ��T���f�B���O����ۂɕ��o�i�K���X�@�ۂ̕��j����������B����������Ƃ��č�Ǝ҂��畆����C�ǎx���ƂȂ�ꍇ������B��Ǝ҂����o���z�����܂Ȃ��悤�ɖh�o�}�X�N���ɂ��ی삷��ƂƂ��ɁA���C�t�@������̕��o��U����s���K�v������B

| �@ |

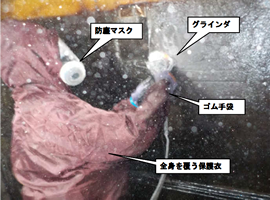

�K���X�@�ۂ��畆�Ɏh����Ȃ��悤�A�S�g���h�앞�ƕی상�K�l���g�p����i�ʐ^-7�j�B |

| �A |

���o���z�����܂Ȃ��悤�A�h�o�}�X�N���g�p����i�ʐ^7�j�B |

| �B |

�����������o�����C�t�@���ŋz���o���ƂƂ��ɁA�W�o�܂ɂ�蕲�o��ߏW����B |

| �C |

��Əꂩ�痣�ꂽ�ꏊ�ɋx�e����݂���B |

| �D |

�畆�ɕt���������o���������邽�߂̐��ݔ���݂��A��ƏI����͎�E���������s����B |

|

| �ʐ^-7�@���o������Ə� |

�i4�j���̑����ӎ���

| �@ |

��Əꏊ�ɊW�҈ȊO����������Ȃ��悤�A���S��p���č�ƃG���A�����B |

| �A |

��Ƃ͏�ɐ������ڂ�S�����A�ジ����ł̍�Ƃ����Ȃ��B |

| �B |

���̔������ɒʕ�ł���悤�A�P�Ƃł̍�Ƃ͉\�Ȍ��������B |

| �C |

�d���@�ނ��g�p�܂��͏C������ۂ́A�S����ܓ��������d���̂�h�~����B |

| �D |

��ƏI�����ɂ͊J���̊W���m���ɕ߂�B�����ɓn���ĊJ�����J������K�v������ꍇ�́A���S��{��ԏƖ����ɂ��J�����m�ɂ��A�]�����̂�h�~����B |

|

| |

|

|

|

�R�D�q���Ǘ�

�@���́A���A����ѐ����G�r������������ݔ��ł���A�������⑅�����A���D�ɂ͕a���̂��܂܂�Ă���\��������B��C��ƑO�̐������E���|�H���ł́A��Ǝ҂͕a���������Ɋ������郊�X�N���\���F�����č�Ƃ��s���K�v������B

�i1�j��C���̐��

| �@ |

�����≘�D���������A��������ۂ́A���������̔�U�ɗ��ӂ���B |

| �A |

�����͎������f�_��Y���������ő����̏��ł��s���B |

| �B |

������Ǝ��͍�Ɗ����܂ŏ\���Ȋ��C���s���B |

| �C |

�d���@�ނ��g�p�܂��͏C������ۂ́A�S����ܓ��������d���̂�h�~����B |

| �D |

��̉����⑅���c��������щ��D���̔p�����́A���Y�n��̎����̂Œ�߂���@�ɂ��A�K�ɏ�������B |

�i2�j��Ǝ҂̉q����

| �@ |

�o�������̖h�~

�E�������̔��ɂ�銴����h�~���邽�߁A��Ǝ��ɂ́A��Ɛ�p���A��ƌC�A�S����܁A�}�X�N��ڂ̕ی�p�S�[�O�������K�v�ɉ����Ďg�p����B

�E���H��i���̑O�Ȃǂɂ́A���Ō��ʂ̂���Ό��A��ܓ���p��������s���A��w������o��������h�~����B |

| �A |

���������o�R���������̖h�~

�E�������Ă��Ȃ�����������Ƃ��́A�I�o���č�Ƃ��s��Ȃ��B

�E��Ǝ��ɕ��������ꍇ�́A�����𐅓����Ő�Ċ����ɂ������O��p�E�ۏ��ō܂��g�p���A��Ԃɉ����Ĉ�t�̐f�f����B |

| �B |

�����̖h�~

�E��ƕ���X�q�A��ƌC���͐����Ȃ��̂𒅗p����B

�E���ꂩ��̑ޏo���i�ꎞ�ޏo���܂ށj�ɂ́A���Ō��ʂ̂���Ό��A��܂Ȃǂ�p��������s����B

�E��Ǝ��ɒ��p������ƕ���X�q�A��ƌC���́A���ꂩ��̑ޏo���i�ꎞ�ޏo���܂ށj�ɒ��ւ��邱�Ƃ��]�܂����B

�E��ƂɎg�p�������E�@�ޓ��͎g�p��A�K����A�K�v�ɉ����ď��ł���B |

�i3�j���ɂ�����V�^�R���i�E�C���X�ɂ���

�@2021�N3�����݁A�V�^�R���i�E�C���X�����Ґ��͉����~�܂�̌X���ɂ���A�\�f�������Ȃ��������Ă���B���ɂ�����E�C���X�̋�������ł̌��ʂɂ��ẮA��������������K�v������A���Ȃ̒ʒB�̊T�v 5�j���ȉ��Ɏ����B

| �@ |

���������ߒ��ł̃E�C���X�̎����ɂ���

�@�V�^�R���i�E�C���X�́A8���Ԓ��x�̑ؗ����Ԃ�v�����ʓI�ȉ��������ipH7�`8�j�̉ߒ��ŁA�\�����������邱�Ƃ��\�ł���B |

| �A |

���f�����̌��ʂɂ���

�@����������ɉ��f�������s���A�咰�یQ�����\���ጸ���邱�ƂŁA�������X�N�𑊓����x�ጸ���邱�Ƃ��\�ł���B |

| �B |

�����Ƃɂ������ɂ���

�@�V�^�R���i�E�C���X�����҂̕��ւ���E�C���X�͌��o�����̂ŁA���������≘�D�A����炪��U�������̂��l�́A�ߕ��A�p��ɕt�����A�������郊�X�N������B��L�i2�j�̋L�ڎ������m���ɗ�s���邱�Ƃ������\�h�̏�ŏd�v�ł���B |

�@���m�A��w�ɑ�����ŁE���ە��@�ɂ��ẮA�����J���ȃz�[���y�[�W 6�j�ɋL�ڂ�����A��Ǝ҂̉q����Ƃ��Ă����p�ł���i�\-2�ɊT�v���܂Ƃ߂�j�B

| �\-2�@���m�A��w�ɑ�����ŁE���ە��@�ꗗ |

| ���@ |

���m |

��w |

�v�� |

| ���y�ѐΌ��ɂ���� |

�� |

�� |

������15�b�ƃE�C���X��1/100�Ɍ����B�Ό�����10�b���ݐ��A������15�b��������1������1�Ɍ��� |

| �M�� |

�� |

× |

80���̔M����10���Ԃ��炷 |

�A���R�[�����ʼnt

�Z�x70�`95���̃G�^�m�[�� |

�� |

�� |

����ł��Ȃ����́A�A���R�[�����ł��L��

60����̔Z�x�ł����̏��Ō��ʂ��� |

�������f�_�i�g���E�����n�t

�i���f�n�Y���܁j |

�� |

× |

�������f�_�i�g���E���̔Z�x��0.05���ɂȂ�悤�Ɋ�߂��Ďg�p�B�_���̂��̂ƍ����Ȃ� |

��w�p�ȊO�̊E�ʊ�����

�i��܁j |

�� |

�|

�i���]���j |

�s�̂̉ƒ�p��܂Ɋ܂܂��ꕔ�̊E�ʊ����܁i9��ށj�ŏ��Ō��ʂ���iNITE�E�F�u�T�C�g�Q�Ɓj |

�������f�_��

�i�������������́j |

�� |

�|

�i���]���j |

�������f�_�i�g���E���𔖂߂Ă��������f�_���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B��������炩���ߗ��Ƃ��Ă���g�p�B�s����ȕ����ł���A�ۑ����@�E���Ԃɒ��� |

|

|

| |

|

|

|

�T�D������

�@�V�^�R���i�E�C���X���������Ă������ŁA�C���t���G���U���Ґ��͗�N��1/100�Ɍ��������B����́A�}�X�N���ȂNJ�{�ƂȂ�\�h��O�ꂵ�����ʂƌ����Ă���B���S�Ǘ������l�ŁA��{�ƂȂ�m�F��Ƃ�K�v�����̒��p���m���Ɏ��s���邱�Ƃ���������ƂȂ�B�����ōςލ�Ƃ��ȗ��������߂ɁA���Ԃ��̂��Ȃ����ԂƂȂ�Ȃ��悤�A�L���i�҂̉��ōЊQ�h�~�ɓw�߂邱�Ƃ���ł���B

| �Q�l���� |

| 1�j |

���ȃz�[���y�[�W�i���T�C�g�j

�������@�̎{�s�Ɍ������Ή����j�i�ߘa���N12���j�@�����m�x�[�V�������i�ψ��� |

| 2�j |

�_�f���R��Ǝ�C�҃e�L�X�g�@�@�����J���ЊQ�h�~���� |

| 3�j |

�L�@�n�܍�Ǝ�C�҃e�L�X�g�@�@�����J���ЊQ�h�~���� |

| 4�j |

�����J���ȘJ����ǁ@���S�q�������w�������

���艻�w������Q�\�h�K�����W�@�߉�����������i�N�����z������9�����𒆐S�Ɂj |

| 5�j |

���ȃz�[���y�[�W�i���T�C�g�j

�����A���@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɌW��m���̒i�ߘa2�N4��10���j |

| 6�j |

�����J���ȃz�[���y�[�W�i�����J���ȁE�o�ώY�ƏȁE����Ғ����݃y�[�W�j

�V�^�R���i�E�C���X�̏��ŁE���ە��@�ɂ��� |

|

| |

| |

| �i�i���j�����l�I�@�Z�p���j |

| |

| |

|

|